目次

はじめに

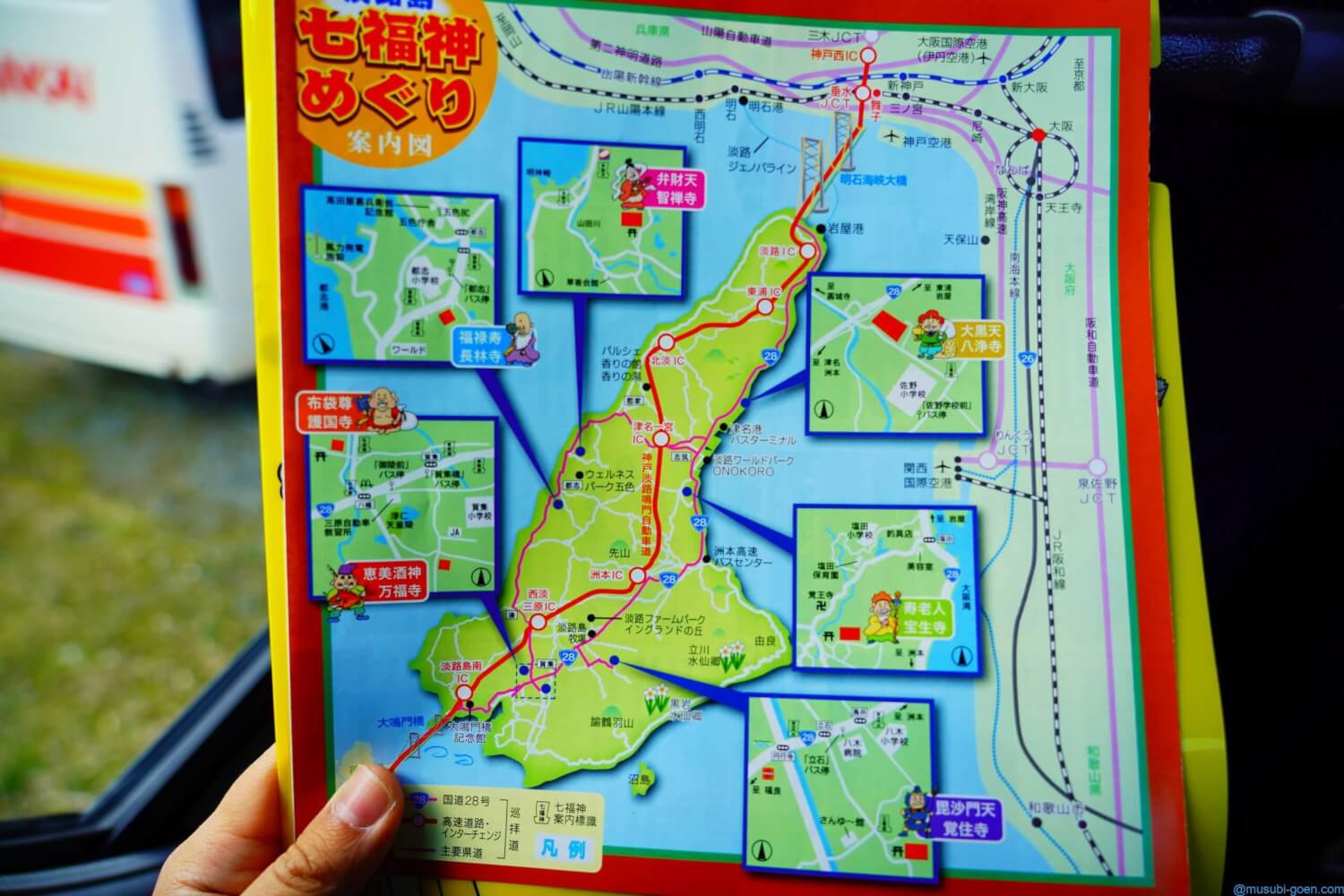

令和2年のお正月に、淡路島の七福神巡りツアーに参加してきました。

リピーターさんも多い、淡路島の七福神巡り。複数の会社がツアーを組んでいます。

気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は、前回の前編に続き、残りをご紹介します。

では、お楽しみください!!

(七福神巡りの仕組みについては、前半を参照ください)

※前半はこちら

訪問記

後半戦です。4寺を巡ります。

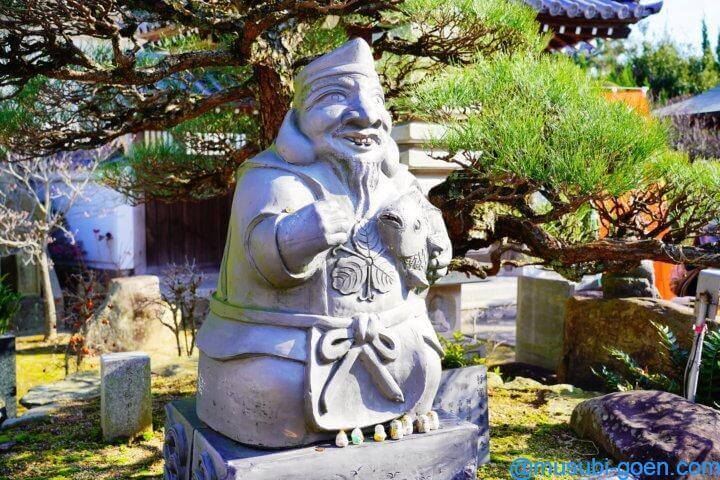

万福寺(恵美酒神。律義の神)ー幸せの釣り方授ける

万福寺の外周です。

小さい恵美酒さんが座っています。

瓦が印象的でした。

山門です。

手水です。恵美酒さんが座っています。

本堂です。

お線香を指しておく香閣(こうかく)です。

本堂の入口です。色んな山がお寺にはありますが、賀集山というところのようですね。

本堂の内部です。

大きな恵美酒像が印象的です。

重さは約1トン、台湾の紅ヒノキで作られているそうです。

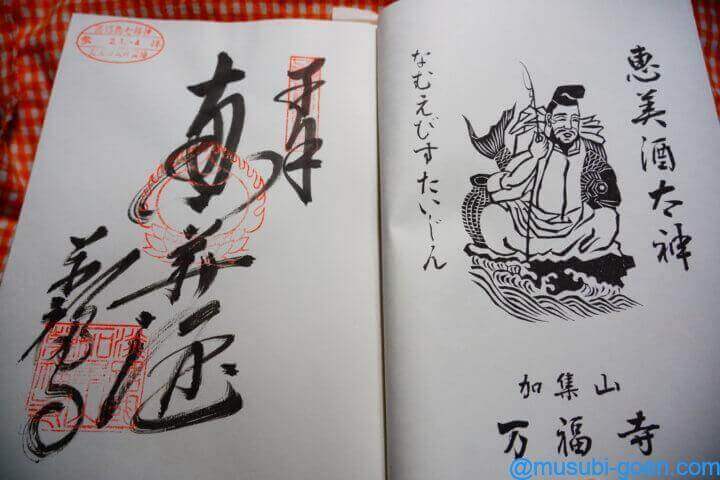

万福寺の恵美酒さんの特徴は、「酒」という字が使われており、他のエビスさんとは少し違うところです。

御真言は、「なむえびすたいじん」

恵美酒さんをお祀りしているのはこちら。

なお、万福寺さんには、近くにある淳仁天皇陵の御陵(=お墓です)の世話をする方がいらしたそうです。

(今は、いらっしゃらない、とのこと)

ちなみに、恵美酒像は撫でてもいいそうです。

薬師堂です。

境内の様子です。

恵美酒像です。

沢山の仏像があります。

こちらは、子育て地蔵です。

神社の小さなお社がありました。

神様は不明です。

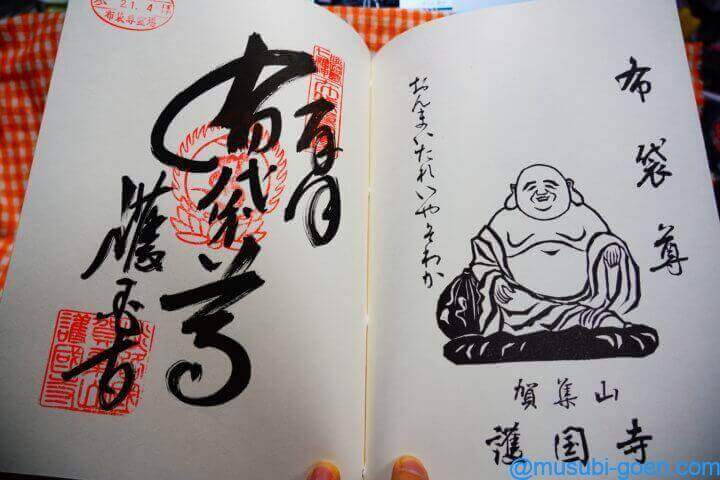

万福寺の御朱印

お土産の鉛筆です。

万福寺の地図です。

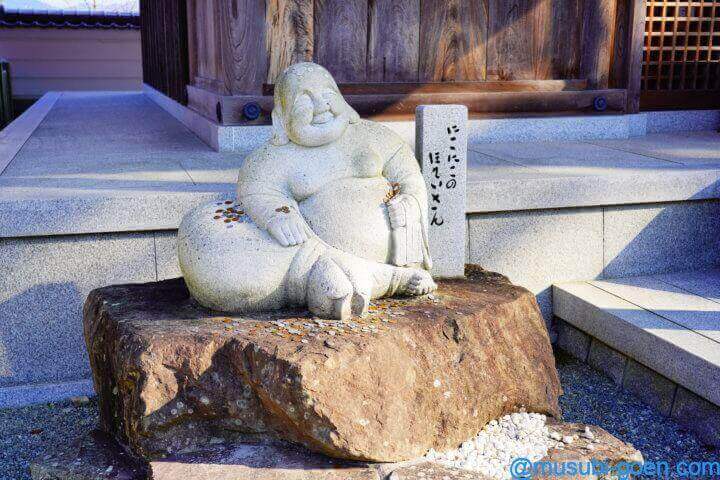

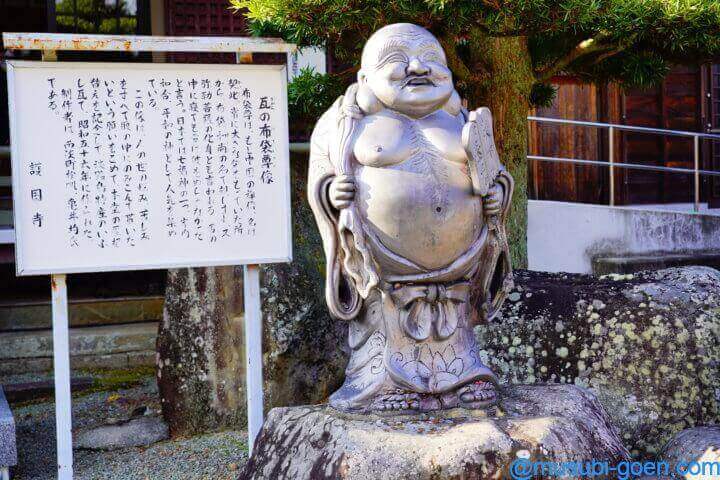

護国寺(布袋尊。和合の神)ー家庭円満・和合を授ける

立派な山門があります。

山門は、仁王さんが守ってくれています。

手水です。

本堂です。

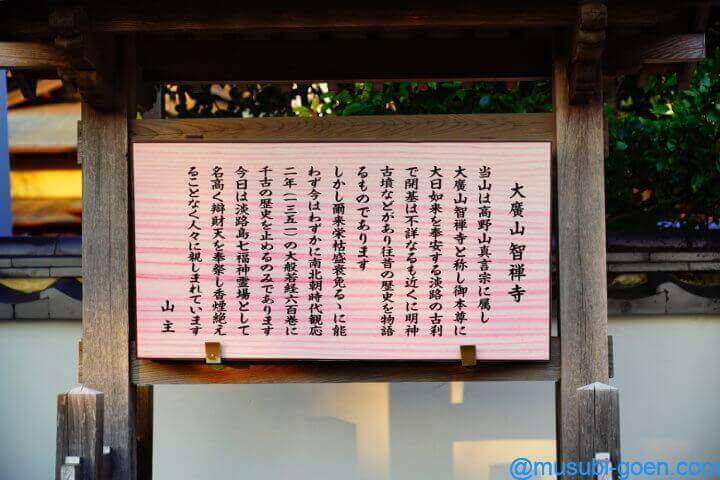

こちらのお寺は、高野山と関係があるようです。

本堂の中です。

右手側に布袋さんがいらっしゃいます。

ニコニコと和尚さんが、法話をしてくださいました。

布袋さんは平和の神様だそうです。

「おん にこにこ・・・」これ、いいですよね。

御真言は、「おんまいたれいやそわか」です。

日本では鎌倉時代に禅画の題材として布袋が受容された。庶民には福の神の一種として信仰を集め、室町時代後期には七福神に組み入れられるようになった。

肥満体の布袋は広い度量や円満な人格、また富貴繁栄をつかさどるものと考えられ、所持品である袋は「堪忍袋」とも見なされるようになった。

なんと、堪忍袋の発祥は布袋さんだったんですね・・・。

お堂の内部に、沢山の布袋さんがいらっしゃいます。

寺院の内部(外)にも、布袋さんが、数体いらっしゃいます。

本堂奥の池です。鯉が泳いでいます。

鐘撞きもありました。

護国寺の御朱印

護国寺のお土産。お言葉の入ったポケットティッシュです。

護国寺の地図です。

長林寺(福禄寿。大望の神)ー大望成就を授ける

駐車場から少し離れているため、歩いていきます。

入口に到着しました。山門は特にないようです。

内部での撮影は禁止、とのことです。

境内図がありました。

本堂の建物です。

福:幸せであること

禄:先祖を供養すること

寿:健康であること

福星は木星(十二次では歳星)とされ、多くは裕福な官服を着た黒髪の姿で三者の中心に描かれる。禄星は「禄」 lù が「緑」 lù と同音のため緑色の服装で、豊かさを表す金銭や嬰児を抱いた姿で描かれることが多い。寿星は南極老人星(カノープス)とされ、容貌は時期によって諸説あるが近代以降は禿げた長大な頭に白ひげをたくわえた老人とされることが多く、また厳密にはもともとこの寿星(南極老人)が単独で日本に伝わったのが寿老人である。

観音堂です。

手前に福禄寿さんがいらっしゃいました。

稲荷社です。

弁天堂です。

妙見堂です。

不返地蔵です。

弘法大師さんです。

釣鐘堂です。

可愛らしい七福神像がいらっしゃいました。思わず、全部撮影しました。

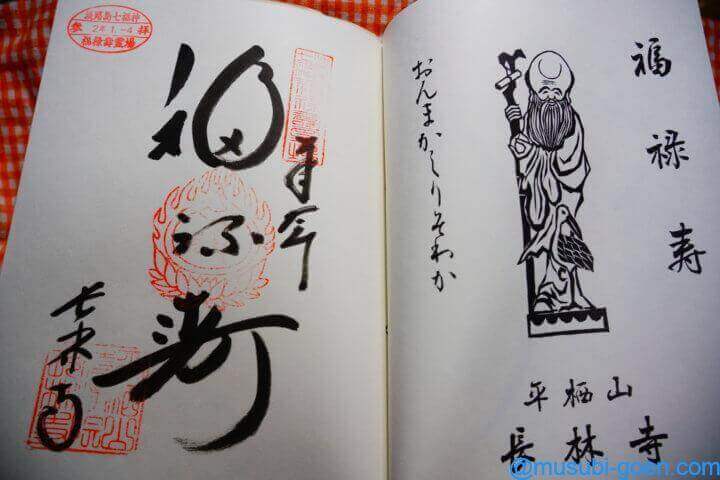

長林寺の御朱印

長林寺のお土産です。

メモ帳でした。

長林寺の地図です。

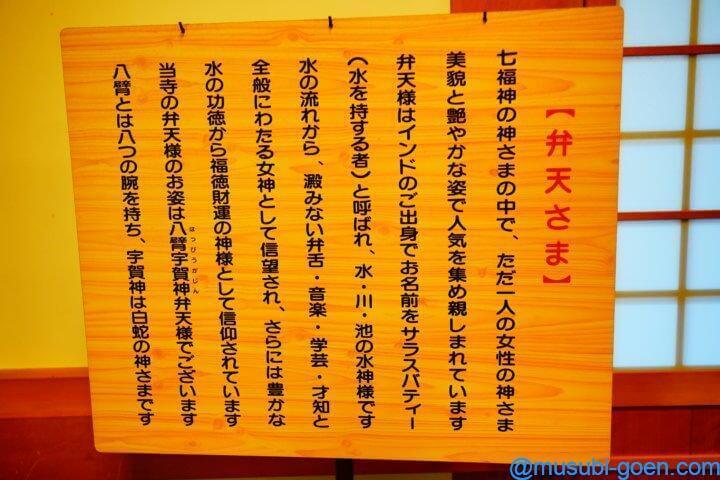

智禅寺(弁財天。知恵の神)ー良妻・賢母の道を授ける

七福神、最後のお寺です。

駐車場から少し歩きます。竜宮城のイメージですね。

入口にお寺の由緒書が掲示されていました。

山門をくぐります。

門の中に引っ張るものがあります。こちらは、訪問された際に確かめてみてくださいw

水かけ弁天と手水です。弁天様には水をかけてあげましょう。

階段を上って、本堂に向かいます。

本堂前に灯篭があります。

右手に拝観受付がありました。

正面が本堂です。

本堂の内部です。

弁天様です。

法被(はっぴ)を着ていて、頭に鳥居があります。

日本の弁才天は、吉祥天その他の様々な神の一面を吸収し、インドや中国とは微妙に異なる特質をもち、本地垂迹では日本神話に登場する宗像三女神の一柱である市杵嶋姫命(いちきしまひめ)と同一視される事が多い。「七福神」の一員として宝船に乗り、縁起物にもなっている。古くから弁才天を祭っていた社では明治以降、宗像三女神または市杵嶋姫命を祭っているところが多い。瀬織津姫が弁才天として祀られる例もあるが少ない。

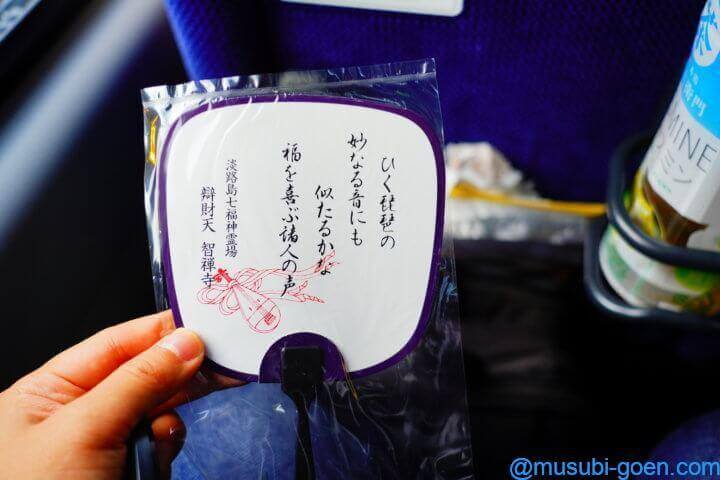

御真言は、「おんそらそば ていえいそわか」です。

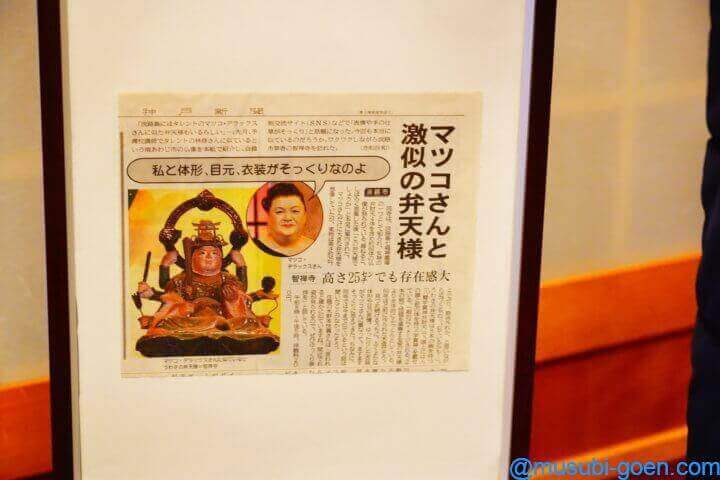

なんと、マツコ・デラックスさんに激似の弁天様もいらっしゃいます。

新聞記事にもなってます。(少し、勿体ぶりますw)

この中に・・・。右側です。

アップの写真がこちら。

似てますよねw めちゃくちゃ、似てます!!

本尊の大日如来様です。

力強い雰囲気です。

曼荼羅の絵です。

如意宝珠です。2つの宝珠に手を触れながら願い事をします。

思うがままになる、という願いが込められています。

色んな人が並んで撮影していました。

最後のさいごにして、めちゃくちゃ明るいお寺でした。

観音堂です。

境内です。

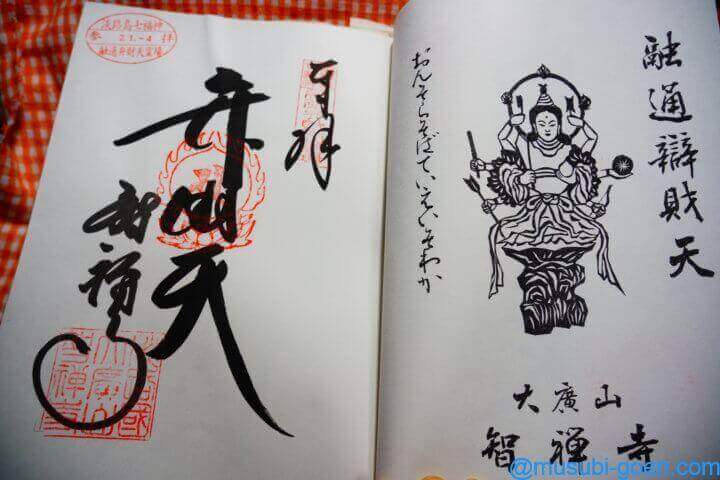

智禅寺の御朱印です。

智禅寺お土産のミニうちわです。

裏には般若心経がプリントされています。

智禅寺の地図です。

七福神・コンプリートの証、笹!

最後に、七福神の笹が配られました。

BOXのどこかに、来年に使える記念品の引換券が入っているそうです。

リピーターが多い理由の1つですね。

淡路ハイウェイオアシス(休憩とお買い物)

帰りに、淡路ハイウェイオアシスによりました。

お正月、ということもあり、入るまでに時間がかかりました。

夜景がとてもきれいです。

お土産も沢山置いてあります。

各地(20:00前に梅田着)

阪神高速の3号神戸線は渋滞。

結果、中国道経由で大阪に戻ることになりました。

少し時間がかかりましたが、20時前に大阪・梅田に到着しました。

最後に

リピーターが多い、と聞いて気になっていた淡路島の七福神巡りでした。

今後は御朱印帳のみ持参して、御朱印(=徳)を重ねていくことになります。

バスで巡っていると、常に4~5台駐車場に止まっていることとなり、人気の高さが窺えました。

今回はお正月に伺いましたが、お正月以外にも七福神巡りを行うことができるようです。

ツアーの検索は難しいかもしれませんが、是非7つの福を皆さんも集めましょう。

えびすは日本の神で、現在では七福神の一員として日本古来の唯一の福の神。

古くから漁業の神でもあり、後に留守神、さらには商いの神ともされた。

「えびす」という神は複数あり、イザナギ、イザナミの子である蛭子命(ひるこのみこと)か、もしくは大国主命(大黒さん)の子である事代主神(ことしろぬしかみ)とされることが多い。

日本一大きいえびす石像は舞子六神社に祀られている。