目次

はじめに

弾丸の鹿島と鹿児島の神社を巡る旅。

最後に鹿児島神宮を訪問しました。船で鹿島からやってきた、という仮説はどうでしょうか。

薩摩隼人の中身としてもあり得るのかもしれません。。。

(天鳥船というのもありましたし・・・)

卑弥呼も発見し、面白い訪問となりました。

(※卑弥呼は次のブログを参照ください!)

御祭神

主祭神

天津日高彦火火出見尊(あまつひだかひこほほでみのみこと)

→古事記の山幸彦です。

豊玉比売命(とよたまひめのみこと)

→山幸彦のお后になります。

相殿神

帯中比子尊(なかたらしひこのみこと、第14代仲哀天皇)

息長帯比売命(おきながたらしひめのみこと、神功皇后) – 仲哀天皇皇后。

品陀和気尊(ほむだわけのみこと、第15代応神天皇・八幡大神)

中比売命(なかつひめのみこと、仲姫命) – 応神天皇皇后。

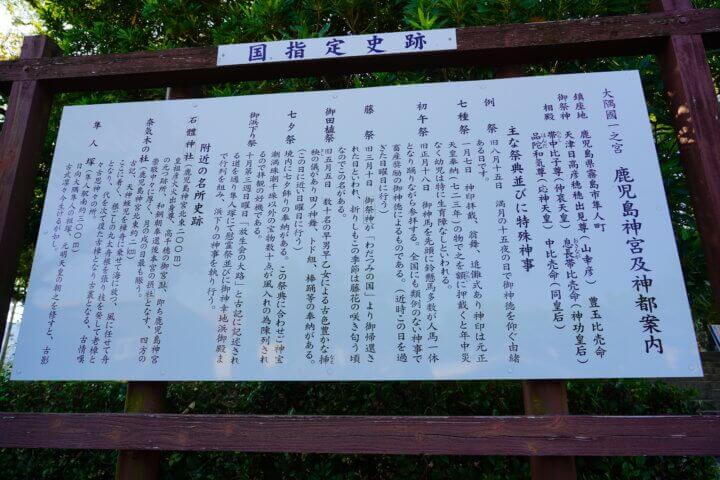

社格と由緒

社格

大隅国一宮。

旧社格は官幣大社で、現在は神社本庁の別表神社。「大隅正八幡宮」とも言われます。

由緒

鹿児島神宮の御祭神は海幸山幸の神話によるところの社で創祀は遠く神代にあって、又皇孫神武天皇の御代とも伝えらています。御祭神彦火火出見尊 (別名山幸彦)はこの地に高千穂宮(皇居)を営み給い、500有余歳の長寿に亘り間農耕畜産漁猟の道を開拓し国家の基礎をつくられた。

平安時代醍醐天皇の延喜式には大社に列し大隅國一之宮として朝野の崇敬篤く営繕の費は三州の正税を以て充てられ後鳥羽天皇建久年間(1198年)には社領2500余町歩の多きに至り、千石を有すとあります。(鹿児島神宮のHPより:リンク)

かなり力の強い神社だったことが分かりますね!

また正八幡宮、国分正八幡、大隅正八幡等とも称し全国正八幡の本宮でもあります。八幡神は大隅国に現れ、次に宇佐に遷り、ついに石清水に跡を垂れたと『今昔物語集』にも記載されているそうです。(Wikipediaより:リンク)

訪問記

大鳥居から一の鳥居

社号標です。

大鳥居です。

一の鳥居から手水舎

鳥居の手前に社が3つ並んでいます。

火闌降命、大隈命

左側:武甕槌命、経津主命

右側:豊姫命、磯良命

鳥居です。

奉納木馬です。

入り口付近の大きな木です。

階段を登ります。

橋を渡ります。

橋から見える景色です。

奥の建物は、示現流の道場のようで、「チェストー!」という声が聞こえました。

御門神社が左右にありました。霧島神宮でもありましたが、ここら辺のしきたりでしょうか。。

御門神社の間の階段を登ります。

階段を登ってすぐ左に社務所があります。御朱印をいただきます。

社務所の前に雨の社があります。

御祭神:豊玉比古命(豊玉姫の父君)

雨之社の後ろ側に御神木があります。

階段を登っていきます。

手水舎から本殿まで

手水舎です。

車祓い処です

本殿の手前に亀石があります。

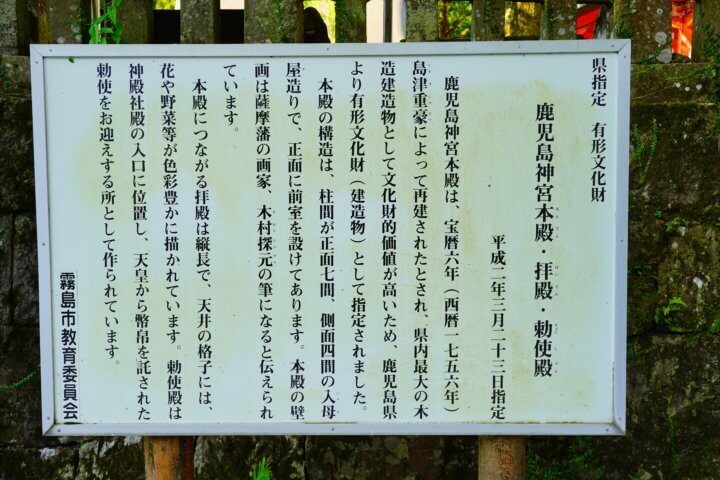

本殿

ここから拝むのだと思ったのですが、違うようです。

階段を登って、こちらで拝みます。

これ、何だろう??

本殿です。横から見て見ました。

本殿の裏側です。

拝殿の説明書きです。

摂社・末社(本殿付近)

武内神社

祭神:武内宿禰

隼風神社

祭神:日本武尊

四神神社です。

祭神:大雀命 石姫命 荒田郎女 根鳥命

摂社・末社(その他)

本殿の裏、鳥居を進みます。

大多羅知女神社

祭神:息長帯媛命(おさながたらしひめのみこと)

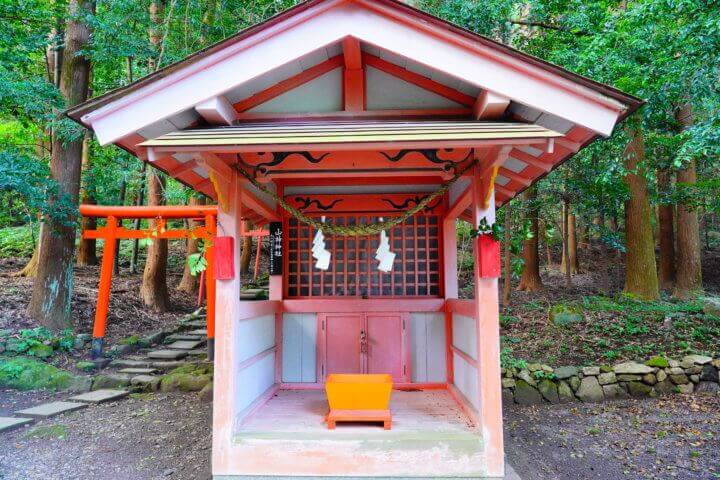

山上神社

祭神:大山祇神(オオヤマツミのミコト):主祭神の外祖父という説明書きがあります

更に奥に進みます。

手水舎が見えました。

変わった龍です。

もう少し登ると、稲荷社が鎮座しています。

稲荷社の本殿です。

左右に積まれている石は何か意味があるのでしょうか・・・。

その他、招魂社に日秀神社(写真なし)があります。

その他

近くに鹿児島神宮の御神田がありました。

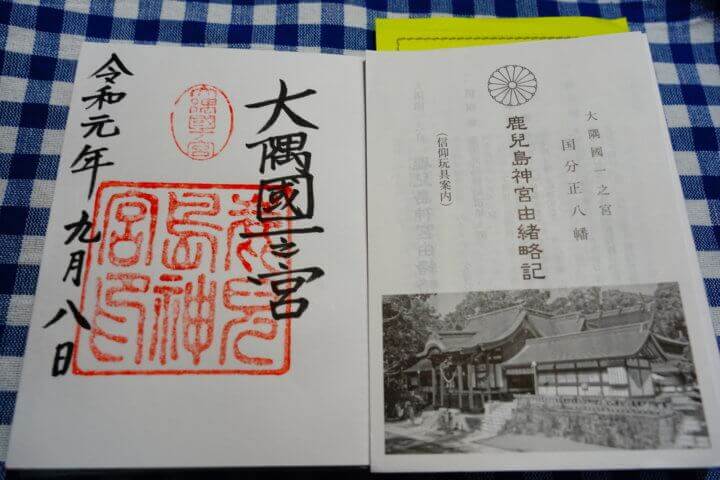

御朱印

鹿児島神宮の御朱印です。

地図と行き方

地図

〒899-5116 鹿児島県霧島市隼人町内2496−1

行き方

JRの隼人駅から徒歩で約20分です。

鹿島神宮から続き

関東三社の訪問時にあげていた下記の本の内容が気になって、その後に訪れた鹿児島。

由緒と雰囲気のよい神社を経験することができました。

最後に

鹿児島神宮を訪問しました。

高千穂の宮を神社にしたもの、とだけあって非常に由緒があり、奥側も厳かな雰囲気がありました。

ひょっとすると、ヤマト政権の前身がここにあったのかもしれません。

九州は古事記、神話、神武天皇などにまつわる話が多い土地です。

今後も、可能であれば九州の神社も、開拓をしていきたいと考えています。

皆様にもよいGOENを!

コメントを残す